Newsletter Service

Mit unserem Newsletter erhalten Sie stets aktuelle Hintergrundinformationen über die Energiewirtschaft in Deutschland.

Wärmepumpe statt Gasheizung, Strom für das E-Auto daheim zapfen statt Super an der Tankstelle. Wie gelingt die Energiewende, ohne dass Stromnetze im Bestand an ihre Belastungsgrenze gelangen?

In gewachsenen Wohnstrukturen gibt es keine Blaupause für den Stromnetzausbau. Die Bedarfe sind unterschiedlich, vorhandene Netze in unterschiedlichem Zustand. Mit der Digitalisierung der Niederspannungsebene lassen sich Verbraucher analysieren und steuern. Das ist eine solide Grundlage für Einzelfallentscheidungen für oder gegen den Ausbau bestehender Stromnetze.

In seinem unrenovierten Häuschen aus den Siebzigern wohnt ein achtzigjähriger Witwer. Während er abends unter einer 40-Watt-Glühbirne in der Küche die Lokalzeitung studiert, bollert eine betagte Gasheizung im Keller. Noch tut sie ihre Dienste. Doch beim letzten Besuch hat der Heizungsinstallateur angekündigt, dass bald größere Reparaturen anfallen könnten und ein Heizungsaustausch ratsam wäre. Im Haus nebenan lebt seit Kurzem eine fünfköpfige Familie, die ihre alte Gasheizung gerade ab- und eine Wärmepumpe angeschafft hat. Zwei Lastenräder stehen vor der Tür, die Wallbox für das geplante E-Auto ist beantragt, die Förderung für eine Dach-PV-Anlage auch.

„In gewachsenen Wohnstrukturen, die sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt haben, gibt es keine Blaupause für den Stromnetzausbau“, sagt Benedikt Görig, bei der Thüringer Energienetze (TEN) zuständig für Netzplanung und Budget. Bestehende Gasheizungen dürfen noch bis Ende 2044 weiter betrieben werden. Der Umstieg auf Strom als möglicher Treiber für den Ausbau des Niederspannungsnetzes fällt also nicht sofort an. „Nicht nur die Bedarfe sind unterschiedlich. Jede Gemeinde hat über die Jahrzehnte unterschiedlich geplant und erneuert. Deshalb sind die vorhandenen Netze in einem äußerst unterschiedlichen Zustand“, so Görig. Sein vorläufiges Fazit: An einer aufwendigen Einzelfallprüfung führe kein Weg vorbei.

Zeitlich und in der Fläche entzerrt

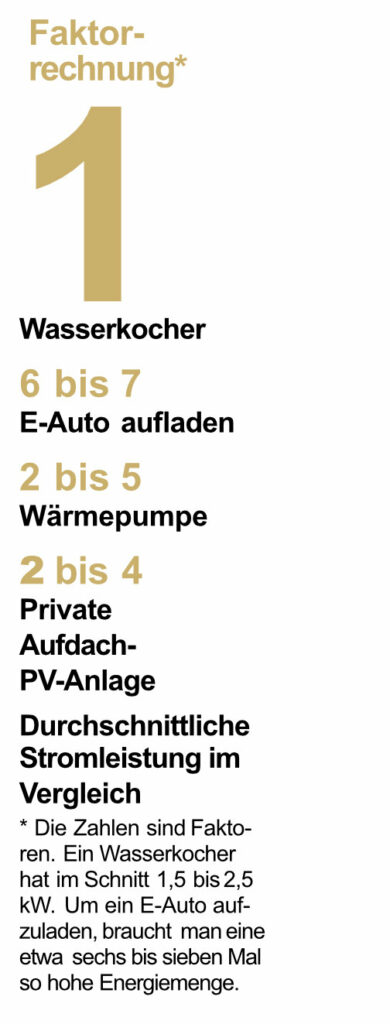

Zeitlich und in der Fläche entzerrt„In aller Regel ist auf der Niederspannungsebene viel mit dem vorhandenen Netz machbar“, sagt Simon Rodler, Netzstratege bei der Thüga. „Die gesteckten Ziele für die Dekarbonisierung sind ambitioniert und wir müssen diese Themen heute angehen. Aber insgesamt wird uns die Umstellung wohl die nächsten 20, 30 Jahre begleiten.“ Zur Entspannung der Lage trägt zudem bei, dass trotz der steigenden Zahl von Elektrogeräten der private Stromverbrauch in Deutschland pro Haushalt im Schnitt seit 2007 gesunken ist. Rodler: „Die bessere Energieeffizienz der Einzelgeräte macht sich hier genauso bemerkbar wie die schrumpfende Zahl der Haushalte mit drei oder mehr Personen.“ Erst seit 2019 steigt der Durchschnittsverbrauch wieder – weil unter anderem E-Autos und Wärmepumpen auf dem Vormarsch sind. Wenn viele einzelne Verbraucher zeitlich versetzt Strom beziehen, ist der Stress für das Netz in der Regel gut handhabbar. Auch die Tatsache, dass nicht alle privaten Haushalte in Deutschland schon heute mit ihrer persönlichen Energiewende beginnen, verschafft den Versorgern ein bisschen Zeit.

„Jahrzehntelang war das uninteressant, was auf der Niederspannungsebene passiert“, sagt Rodler. Mit der Digitalisierung dieser Netzebene kann und soll sich das ändern. Görig: „Wenn wir verstehen, wann genau welche Verbraucher laufen und wie sich die Effekte an den unterschiedlichen Stellen im Netz addieren, können wir auch spitzer kalkulieren, wann wir einen Bautrupp losschicken müssen, um einen Transformator zu erneuern oder eine zweite Versorgungsleitung zu ziehen.“ Kann ein Ausbau nicht schnell genug erfolgen, besteht die Möglichkeit, Verbraucher oder Erzeugungsanlagen vorübergehend so zu drosseln, dass sie das Netz nicht gefährden. Ausbauziele für intelligente Messsysteme, die sowohl die nötigen Netzdaten liefern als auch die Steuerung ermöglichen, gibt es. Seit dem 1.1.2024 ist die Drosselung kritischer Verbraucher erlaubt, um Schaden vom Netz abzuwenden. Viele Details sind aber noch ungeklärt.

Das ist einer der Gründe, warum die Thüringer Energienetze sich in einer kleinen Gemeinde im Dreiländereck Thüringen, Hessen und Niedersachsen darangemacht hat, das Thema konkret voranzubringen. Daniel Papst, Projektleiter im Datencenter bei TEN: „Zusammen mit dem Bürgermeister haben wir unser Netzdigitalisierungsprojekt in einer Bürgerversammlung vorgestellt und eine Menge Zustimmung erhalten. Wer heute Spritpreise vergleicht, der hat auch Interesse, morgen von dynamischen Strompreisen zu profitieren.“ Nach der Einführung der intelligenten Zähler sehen Experten auf die 15 Minuten genau, wie sich der Verbrauch im Netz bis zum jeweiligen Hausanschluss entwickelt. „Wir prüfen dabei die verbauten Messsysteme genauso wie die Algorithmen, die das Netz laufend überwachen sollen.“ Die Vorarbeiten zu diesem Schritt hat die TEN schon Jahre zuvor erledigt. Der hauseigene Campus in Erfurt wurde mit neuen Messsystemen ausgestattet. Die größeren Verbraucher wie Ladepunkte auf dem Firmenparkplatz werden genauso erfasst wie die PV-Anlagen auf den Dächern. „Damit haben wir das erste Know-how aufgebaut, auf das wir jetzt aufsatteln können“, sagt Görig. Eine solide Grundlage für Einzelfallentscheidungen für oder gegen den Einsatz von Bautrupps zum Ausbau bestehender Stromnetze.