Newsletter Service

Mit unserem Newsletter erhalten Sie stets aktuelle Hintergrundinformationen über die Energiewirtschaft in Deutschland.

Wie die Wärmeversorgung klimaneutral gestalten? Geothermie gilt als eine vielversprechende Möglichkeit. Einige Thüga-Partnerunternehmen prüfen bereits mit unterschiedlichen Methoden die Chancen vor Ort. Thüga unterstützt bislang bei der Wirtschaftlichkeitsbewertung.

Einen langen Atem brauchen Energieversorger, die sich ernsthaft mit Erdwärme beschäftigen. Der Bundesverband Geothermie schätzt, dass von der Idee bis zur ersten erbrachten Wärmeleistung zehn Jahre vergehen. Geothermie könnte langfristig gesehen den Wärmpreis stabilisieren oder sogar senken. Doch erst einmal sind gewaltige Investitionen nötig. „Darum spielt die Wirtschaftlichkeit zu Beginn eines Projekts eine entscheidende Rolle“, sagt Admir Hadzikadunic von der Thüga-Erzeugung. Er war von Anfang an beratend beim Geothermie-Projekt bei den Stadtwerken Kaiserslautern (SWK) dabei. „Wir haben uns 2016 nach einem weiteren Standbein für unsere Wärmeversorgung umgeschaut“, sagt Jürgen Storck, Bereichsleiter Asset-Management bei den SWK. „2017 wurde uns eine Aufsuchungserlaubnis für ein Versuchsfeld für fünf Jahre gewährt.“

Für den Antrag hatten die SWK ein auf Geothermie spezialisiertes Büro eingeschaltet. Nach dem Antrag passierte, bis auf einige wenige Arbeiten, erst einmal nichts. „Andere Wärmeerzeugung war zu dem Zeitpunkt einfach wirtschaftlicher“, sagt Storck. Doch dann kamen der Ukrainekrieg und die Energiekrise. Zusätzlich lief die Fünfjahresfrist der Erlaubnis aus. „Deswegen haben wir uns 2023 entschlossen, das Projekt neu aufzusetzen und den Antrag zu verlängern.“ Die politischen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen hatten sich verändert.

„Wir haben ein auf seismische Untersuchungen spezialisiertes Büro beauftragt, eine Ausschreibung für eine 3-D-Seismik in die Wege zu leiten“, sagt Uwe Baaske, Projektleiter Geothermie bei den SWK. Die 3-D-Seismik ermöglicht eine erste Analyse des Untergrunds ohne Bohrungen. Im Herbst wird das Geothermie-Projekt auch für die Bevölkerung sichtbar: Dann fahren Messfahrzeuge, mit Technik vollgestopfte Trucks, durch das 140 Quadratkilometer große Untersuchungsgebiet, um die Messungen durchzuführen. „Sie bringen in gewissen Abständen Energie in den Untergrund“, erklärt Baaske. „Die Datenanalyse ist langwierig, sodass wir wohl erst 2026 eine Idee haben, wo wir bohren werden.“

Die Learnings aus dem Projekt bis heute, die auch für andere Partnerunternehmen interessant sein dürften: Bergbau ist Ländersache, deshalb sind Vorschriften und Regeln unterschiedlich. Eine Wirtschaftlichkeitsbewertung zu Beginn des Projekts, um einen potenziellen Wärmepreis zu ermitteln, ist ebenso sinnvoll wie ein enger Austausch mit der zuständigen Genehmigungsbehörde. „Eine wichtige Rolle spielt das Timing für die Anträge auf Fördermittel und den Hauptbetriebsplan“, sagt Storck. „Den Antrag auf Fördermittel haben wir einem externen Dienstleister übergeben und selbst die notwendigen Daten geliefert.“ Alle Schritte seien miteinander verzahnt, sodass es schwierig sei, einen zeitlich abgestimmten Ablaufplan zu erstellen. Baaske: „Seismische Untersuchungen dürfen beispielsweise nur in den Wintermonaten durchgeführt werden.“ Auch der Austausch mit anderen Unternehmen, die Geothermie im Visier oder bereits Projekte laufen haben, hat den Verantwortlichen bei den SWK geholfen: „Wir haben mit Kolleginnen und Kollegen der eins energie in Sachsen gesprochen, aber auch mit den Dienstleistern, die die Geothermie-Projekte bei der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH und der N-ERGIE durchführen.“

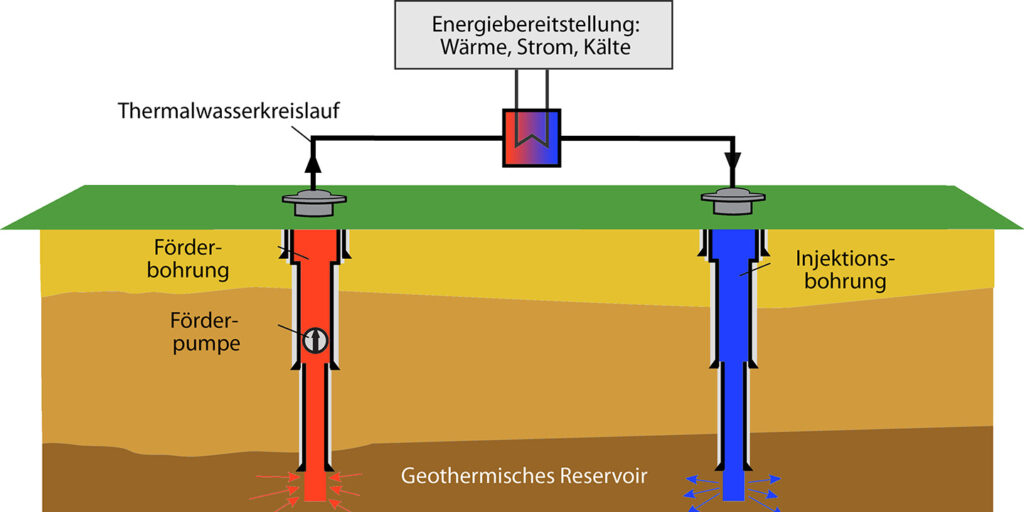

Schema eines geothermischen Kraftwerks mit einer sogenannten Dublette

Quelle: Umweltbundesamt / Blöcher/Frick GFZ

Die N-ERGIE in Nürnberg und die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) verfolgen beide Erdwärme-Projekte. Um das geothermische Potenzial in ihren Versorgungsgebieten zu erkunden, haben sie nach einer europaweiten Ausschreibung Bell Geospace beauftragt. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, mit seinen Flugzeugen des Typs Basler BT-67, die mit Hightech-Messgeräten ausgestattet, sind, geothermische Daten zu sammeln. Im vergangenen Frühjahr ist das Flugzeug linienförmig über das jeweilige Versorgungsgebiet geflogen. Davor hatten beide Partnerunternehmen die Erlaubnis vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie für Untersuchungen in einem „Erlaubnisfeld zur Aufsuchung von Erdwärme“ erhalten. Im Februar hatten Geothermie-Experten für die N-ERGIE ein erstes Zwischenergebnis parat: „Im südlichen Raum von Nürnberg scheint grundsätzlich ein Erdwärme-Potenzial zu schlummern“, sagt Maik Render, Vorstandssprecher der N-ERGIE. „Wie groß es ist, werden wir als Nächstes herausfinden.“ Belastbare Ergebnisse seien nicht vor 2026 zu erwarten – erst auf deren Grundlage könnte sich die N-ERGIE mit der Stadt Nürnberg auf die Suche nach geeigneten Flächen für mögliche Probebohrungen machen. Die WVV ist noch dabei, die gewonnenen Daten auszuwerten.

„Früher waren wir sehr skeptisch gegenüber Tiefengeothermie, weil das Fündigkeitsrisiko hoch ist und man mit erfolglosen Probebohrungen viele Millionen versenken kann“, sagt Stefan Scheloske, Thermische Erzeugung und Fernwärme bei enercity in Hannover „Mit Eavor und seiner ‚Closed Loop‘-Technologie haben wir dann doch ein Projekt gestartet.“ Eavor heißt das Unternehmen, das eine Art unterirdischen Wärmetauscher in einem geschlossenen System baut, mit dem Fernwärme auch in einem thermalwasserfreien Tiefengestein gewonnen werden kann. In Geretsried bei München ist der Bau der ersten kommerziellen Loops im vollen Gang. Scheloske: „Eavor kam mit dem Vorschlag auf uns zu, auf eigenes Risiko zwei Loops zu je 15 Megawatt zu bauen. Einzige Bedingung: enercity müsste sich vertraglich verpflichten, die Wärme abzunehmen, wenn sie denn kommt.“ Rund 15 Prozent des Wärmebedarfs der enercity-Fernwärme soll die künftige geothermische Erzeugung liefern. Mehr als ein Dutzend weitere Wärmeerzeugungsanlagen auf Basis von erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme, die im Stadtgebiet von Hannover verteilt sind, werden die anderen 85 Prozent liefern. „Selbst wenn das Großprojekt von Eavor wider Erwarten scheitern sollte, würden wir dafür sorgen, dass es nicht kalt wird in Hannover“, sagt Scheloske. „Aber aktuell haben wir die Technologie in unserem Kohleausstiegs-Portfolio fest eingeplant.“

Auch die Energie Südbayern (ESB) hat mit Eavor einen Wärmeliefervertrag abgeschlossen. „Mit der eigentlichen Geothermiebohrung und dem damit zusammenhängenden Prozess haben wir jedoch nichts zu tun“, sagt Steffen Otto, Geschäftsführer ESB Wärme GmbH. „Wir übernehmen die ans Tageslicht geförderte Wärme und verteilen diese über ein neu zu errichtendes Wärmenetz in der Stadt Geretsried.“